::::MAGAZINE::::

Un percorso letterario nell'America profonda attraverso le pagine de L'ultimo vero bacio di James Crumley, una pietra miliare della crime fiction.

Porca puttana, certe volte mi domando se non mi sono già trombato l’ultima vera donna, scolato l’ultimo vero drink, spremuto dalle meningi l’ultima vera riga. E il bello è che non riesco a ricordarmi quando sarebbe successo, tutto questo. – Abraham Trahearne Nessuno vive in eterno, nessuno resta giovane abbastanza a lungo. Il mio passato sembrava bagaglio in eccesso, il mio futuro una serie di lunghi addii, il mio presente una fiaschetta vuota, l’ultimo vero drink che già mi faceva la lingua amara. – C.W. Sughrue

Ci sono libri che ti lasciano con l’amaro in bocca. Questa storia ti trasporta su strade polverose e desolate, miglia e miglia tra la West Coast e le Montagne Rocciose, e non ti lascia scampo: ti trascina in una spirale di sensualità e violenza e ti fa masticare il sapore acre della sabbia, rinnovando a ogni pagina la promessa dissetante di un bicchiere di birra ghiacciata, e poi ti lascia stordito e ubriaco sul ciglio della strada. Non è una bella esperienza, ma mentre la vivi non puoi rendertene conto. Semplicemente, ti lasci travolgere dal susseguirsi degli eventi e delle rivelazioni.

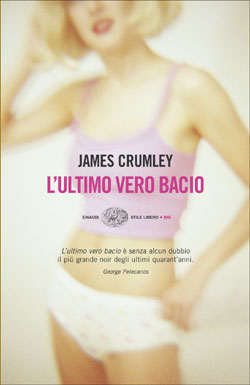

Va detto innanzitutto che L’ultimo vero bacio (The Last Good Kiss, 1978) di James Crumley è un libro duro, e in un paio di occasioni mette a dura prova il patto narrativo sulla sospensione dell’incredulità. Adesso che abbiamo assolto alla pratica della denuncia dei punti deboli (parlare di “difetti” sarebbe un’esagerazione ingrata), concentriamoci sul piacere della lettura, sul senso di stupore che questo romanzo continua a regalare da trent’anni a questa parte. In fin dei conti, l’armatura portante del romanzo è talmente solida da reggerne la struttura fino all’ultima parola, al termine di un rush spericolato concentrato nell’arco di una manciata di pagine.

Ci sono libri che ti lasciano con l’amaro in bocca. Questa storia ti trasporta su strade polverose e desolate, miglia e miglia tra la West Coast e le Montagne Rocciose, e non ti lascia scampo: ti trascina in una spirale di sensualità e violenza e ti fa masticare il sapore acre della sabbia, rinnovando a ogni pagina la promessa dissetante di un bicchiere di birra ghiacciata, e poi ti lascia stordito e ubriaco sul ciglio della strada. Non è una bella esperienza, ma mentre la vivi non puoi rendertene conto. Semplicemente, ti lasci travolgere dal susseguirsi degli eventi e delle rivelazioni.

Va detto innanzitutto che L’ultimo vero bacio (The Last Good Kiss, 1978) di James Crumley è un libro duro, e in un paio di occasioni mette a dura prova il patto narrativo sulla sospensione dell’incredulità. Adesso che abbiamo assolto alla pratica della denuncia dei punti deboli (parlare di “difetti” sarebbe un’esagerazione ingrata), concentriamoci sul piacere della lettura, sul senso di stupore che questo romanzo continua a regalare da trent’anni a questa parte. In fin dei conti, l’armatura portante del romanzo è talmente solida da reggerne la struttura fino all’ultima parola, al termine di un rush spericolato concentrato nell’arco di una manciata di pagine.

Sfumature di grigio a Missoula A rendere irresistibile la storia raccontata da Crumley (scomparso il 17 settembre 2008, a 69 anni) è la voce narrante. L’ultimo vero bacio è un libro che sembra scritto d’istinto, ma che coniuga bene l’omaggio alla tradizione del romanzo nero e il coraggio dell’eversione, come fa notare puntualmente il traduttore Luca Conti nella sua postfazione (disponibile on-line sul suo blog). Crumley, dice Conti, aveva scoperto Raymond Chandler e la detective story solo verso il 1972, appena 6 anni prima di dare alle stampe questo suo terzo libro di una carriera non certo prolifica (otto romanzi tra il 1969 e il 2005). A iniziarlo alla lettura di Chandler era stato Richard F. Hugo, singolare figura di poeta e romanziere. Reduce della Seconda guerra mondiale, nel corso della quale aveva servito come militare d’Aeronautica di stanza a Cerignola, Hugo era docente di scrittura creativa alla University of Montana di Missoula negli stessi anni in cui Crumley vi operava come visiting professor. Compagni di bevute, i due presero l’abitudine di scambiarsi punti di vista sulla letteratura. Considerati i debiti di riconoscenza, non deve stupire che Crumley abbia scelto di aprire il romanzo che si sarebbe poi rivelato il vertice della sua carriera con una epigrafe presa dalla poesia più celebre di Hugo (Degrees of Gray in Philipsburg), dedicando l’opera al suo amico (“vecchio indagatore dell’animo umano”) e modellando sulla sua figura alcune caratteristiche del personaggio di Abraham Trehearne, che innesca il meccanismo narrativo e lo tiene in moto – praticamente fuori giri – fino alla fine. Secondo quanto riportato sul sito della Poetry Foundation, “nella sua poesia Hugo si interroga tanto sui territori interiori dell’individuo quanto su quelli esterni della natura, che considera profondamente interconnessi. Secondo Frederick Garber, ‘in Hugo il panorama dove avvengono le cose penetra all’interno della mente non meno di quanto si estende al suo esterno; la poesia di Hugo ‘è incentrata sull’incontro di questi paesaggi’. Predomina il ruolo del passato come una forza dà forma all’individuo. Mentre ‘città in rovina, persone isolate e comunità imprigionate fra mura di noia e rabbia’, come nota Michael Allen, sono spesso l’argomento delle sue poesie, c’è anche un pervasivo senso di ottimismo, una speranza incoraggiante […] ‘che l’umanità sopravvivrà sempre alla civiltà’”. Per questo vale la pena di riportare integralmente – nella traduzione di Conti – la citazione dell’epigrafe, la prima strofa di Sfumature di grigio a Philipsburg, che dona a Crumley quello che a mio parere è uno dei titoli più suggestivi della letteratura del Novecento:

Magari vieni qui, domenica, così per toglierti lo sfizio.

Metti che la tua vita sia andata a gambe all’aria.

Che l’ultimo vero bacio

Che ti hanno dato sia roba di anni e anni fa. T’addentri

per le strade

Tracciate da dementi, passi davanti ad alberghi

Chiusi da chissà quanto, a bar che invece

Ce l’hanno fatta, ai turpi tentativi della gente del posto

Di dare all’esistenza un colpo d’acceleratore.

Di ben tenuto ci son solo le chiese. Settant’anni

Ha compiuto quest’anno la galera. L’unico prigioniero

È sempre dentro, e non sa più cos’ha fatto.

Lo spirito del romanzo è condensato tutto in questi versi emblematici di Hugo. Il mondo di C.W. Sughrue non è nero, ma grigio – di volta in volta scuro come una birra stappata da un giorno, come argento grezzo o come una pietra fluviale – e attraverso queste sfumature Crumley presenta al lettore i frammenti del sogno americano, tutto quello che ne resta.

Punti di fuga Se fosse stato scritto sulla pagina degli annunci di un ipotetico giornale rivolto ad aspiranti lettori, l’incipit di L’ultimo vero bacio avrebbe recitato di sicuro “astenersi perditempo”, tanto è essenziale, diretto, rappresentativo di tutto quello che verrà. Analogo al paradigma di Hugo – magistrale sunto delle scorribande che ci attendono – mette subito in chiaro le regole del gioco:

Alla fine lo beccai, Abraham Trahearne: lo beccai che beveva birra in compagnia di un bulldog alcolizzato, tale Fireball Roberts, in una sgangherata bettola appena fuori Sonoma, California, intento a spremere anche le ultime gocce di un bel pomeriggio di primavera. Erano quasi tre settimane che Trahearne vagabondava in pieno delirio alcolico; un omaccione in uno stazzonato abito di tela cachi, simile ad un vecchio soldato reduce da una lunga campagna e tutto preso a centellinare una birra dopo l’altra, come a volersi togliere di bocca il sapore della morte. Il cane si era sbracato sullo sgabello lì accanto, a mo’ di piccolo e sfinito commilitone, e di quando in quando rialzava la testa per bere una sorsata di birra da un lercio portacenere piazzato sul bancone.

Troviamo fin da principio: Trahearne, lo scrittore scanzonato e con qualche serio disturbo caratteriale; il cane alcolizzato che terrà compagnia ai nostri eroi per tutta la durata delle loro peregrinazioni, che sono anche i giorni che gli restano da vivere; la connotazione d’ambiente che ci dovremo aspettare dal resto della storia (desolati bar di provincia, locali malfamati e anche qualcosa di peggio); la voce narrante e il tono inconfondibile di Sughrue/Crumley, sospeso tra l’elegiaco e il grottesco, in una malinconia stemperata da forti dosi di ironia. Sughrue viene assoldato dall’ex-moglie di Trahearne per recuperarlo e riportarlo a casa dall’ennesima delle sue fughe alcoliche. Non ci è dato sapere subito da cosa stia fuggendo lo scrittore: il prossimo libro che non vuole saperne di scriversi da solo, le responsabilità del successo, le complicazioni di una vita privata andata a rotoli. Per scoprirlo, dovremo pazientare: attraverso i veli rimossi da Crumley, diventerà chiaro nel finale. Il libro si apre con la fine della caccia a Trahearne, che ripercorriamo attraverso i flashback del protagonista. Già questo ci dà a intendere che l’intera situazione non è altro che un pretesto per catapultare lo sventurato, laconico Chauncey Wayne Sughrue in un’avventura dal respiro più vasto, che affonda le radici nel cuore pulsante degli anni ‘60, quando all’improvviso una ragazza di nome Betty Sue Flowers aveva fatto perdere le tracce. Il mistero della sua sorte permane ancora, a dieci anni dalla sua scomparsa. Ingaggiato per un pugno di dollari dalla madre, proprietaria del bar di Sonoma in cui si apre il romanzo, Sughrue si mette sulle tracce di Betty Sue sospinto da una forza che lui stesso fatica a identificare. Presto si ritrova invischiato in una sordida storia di emarginazione e sogni disillusi. Betty Sue, ragazza povera ma bellissima, provvista di un fascino segreto e incantevole al di là dell’immaginabile, capace di fare innamorare qualsiasi ragazzo, i suoi stessi insegnanti e anche le compagne di scuola, sembra essere stata risucchiata nel circuito dell’hardcore. È su una pellicola custodita nell’archivio di un docente universitario di sociologia, che del porno ne sa più “della mafia in persona e di qualunque comitato per la difesa del buon costume”, che Sughrue vede la ragazza per la prima volta al di fuori della vecchia foto fornitagli dalla barista. Nel film Betty Sue è quasi irriconoscibile. Ingrassata, deturpata. Uno spettacolo talmente squallido da muovere a compassione.

Ma Betty Sue, a dispetto della ciccia e degli occhi, vacui come due sassi bagnati, possedeva un qualcosa che non aveva niente a che fare con l’aspetto fisico. Sembrava volersi tuffare dritta in quell’abbruttimento, senza gioia ma con l’imperturbabile risolutezza di chi intende fare un buon lavoro. E io, pur senza volerlo, la trovavo eccitante, cosa che mi faceva cagliare il whisky nello stomaco.

L’ossessione per Betty Sue Flowers spinge Sughrue a proseguire l’indagine, nonostante la razionalità lo inviti a lasciar perdere. Alla ricerca si unisce anche Trahearne, all’inizio con apparente indifferenza, poi – una volta dissolto il suo distacco – personalmente coinvolto.

Diversità gemelle Non possono non tornare alla mente Twin Peaks e l’immagine di Laura Palmer, l’icona della serie di culto di David Lynch, figlio illustre di quella stessa Missoula che già aveva adottato Crumley. I punti di contatto vanno oltre la semplice coincidenza: i turbamenti dell’adolescenza, i segreti sepolti nella normalità superficiale della vita di provincia, l’illusorio perbenismo di facciata delle convenzioni sociali. Sono tutti elementi che ricorrono, pur con i dovuti distinguo, nelle due opere: Crumley li affronta e li amalgama in un quadro iperrealista (precisionista, forse?), Lynch li declina secondo suggestioni surreali pronte a sconfinare nel fantastico. Come accadrà nel 1990 in Twin Peaks, la ricerca della verità intorno al destino di una ragazza diventa l’occasione per indagare nell’anima irrequieta dell’America, scavando tra le pieghe delle vite dei personaggi, dando vita al grigio mondo di Sughrue. Lo svelamento dei gironi attraversati da Betty Sue Flowers nella sua discesa attraverso l’inferno della perdizione urbana procede di pari passo con la scoperta delle molte vite di Trahearne, delle sue manie e delle sue fragilità. Negli intrecci tra le due linee narrative portanti (l’indagine sulla sorte di Betty Sue e l’amicizia virile tra Sughrue e Trahearne), si inseriscono presto le donne del romanzo. L’ultimo vero bacio ne annovera una concentrazione decisamente fuori dalla norma e Crumley è abilissimo a dipingerle, delineandone la personalità. Ognuna ha una sua storia; come dice Trahearne in uno dei suoi tanti tentativi di eludere gli interrogatori di Sughrue, “le storie sono come istantanee, […] immagini che immobilizzano il tempo, dai margini nitidi e ben definiti”. A controbilanciare il fascino di Catherine Trahearne, l’audace ex-moglie dello scrittore che continua ad accudirlo come un cucciolo, è l’enigmatica Melinda, la giovane scultrice con cui si è risposato Trahearne. Il moderno (o postmoderno) cowboy C.W. Sughrue finisce per cedere all’attrazione verso entrambe, diverse eppure ugualmente capaci di irretirlo. Il loro fascino è fatto di una bellezza curata ed esibita nel caso della cinquantenne Catherine (“Faccio una fatica del diavolo a mantenere intatto questo corpo ormai non più giovane, e a scadenza annuale devo tollerare le umiliazioni cui mi sottopongono le mani di costosi chirurghi plastici, così che possa godermi al meglio gli anni del declino.”), di qualità segrete e sottratte alla vista nel caso della giovane Melinda (“La luce che svaniva le ingentiliva i tratti, e mi venne in mente che se si fosse data un po’ da fare – che so, truccarsi appena, farsi crescere i capelli e indossare qualcosa che non fosse sempre così sformato – avrebbe anche potuto sembrare attraente. La scrutai, lei arrossì, e mi chiesi cosa provasse alla vista dell’accurata bellezza di Catherine, cosa provassero le sue dita nel forgiare quei bei profili nell’argilla.”). Sono due figure agli antipodi, la donna matura che insegue il sogno di una giovinezza perduta e cerca di ingannare il tempo con l’aiuto del chirurgo estetico oppure a letto con uomini più giovani e la ragazza che cerca di trascendere il tempo nella scintilla dell’arte (la sua scultura, la scrittura di Trahearne). Eppure è questa loro antitesi che riesce a illuminare una situazione sentimentale complessa e ingarbugliata. Stretto in questa morsa, alle prese con malavitosi e beghe familiari, Sughrue sottovaluterà il pericolo peggiore, e si ritroverà costretto a fare i conti con i suoi calcoli approssimativi. Il dubbio sulle motivazioni di Betty Sue Flowers continuerà a opprimerlo. Il mistero di cosa possa avere spinto una ragazza un tempo graziosa e adorata da tutti a spogliarsi del proprio guscio, ad accanirsi contro la sua stessa immagine con un’ostinazione definitiva, non si dissolverà mai del tutto, ai suoi occhi e ai nostri. Accompagnandolo nella sua indagine, anche noi lettori saremo costretti a ferirci le dita e gli occhi con le schegge affilate lasciate dall’esplosione del più grande degli inganni: il Sogno Americano.

Sulle tracce di Philip Marlowe

Torniamo al debito maturato nei confronti di Raymond Chandler, considerando la strettissima parentela che sembra intercorrere tra Sughrue e Marlowe. In effetti, somiglianze e divergenze sono tante da spingermi a vedere in Sughrue un Marlowe degli anni ‘70.

Il riferimento cronologico è importante, perché se Sughrue è quello che è – un cowboy senza una specifica missione, ma con un solo comandamento da rispettare: onorare gli impegni presi – lo deve alla storia Usa dal Secondo Dopoguerra al Vietnam. Se Marlowe si sforzava ancora di difendere il suo codice morale dagli assalti di un mondo moralmente devastato, il detective di Crumley vede la luce in un paese che ha perso le sue certezze e forse la sua identità.

L’incubo del Vietnam ha cancellato le prospettive emerse dopo la Seconda guerra mondiale. A incarnare quella generazione, con i suoi pregi e i suoi difetti, è Trahearne, memorabile figura di idealista corrotto. In contrapposizione, troviamo la visione del mondo di Sughrue, che è necessariamente disillusa, ma salda e coerente. Senza rimpianti, a differenza del fin troppo lacrimevole Trahearne, Sughrue guarda al futuro con il sereno distacco che nasce dalla convinzione che il domani è solo un regalo confezionatoci dai padroni del presente, che a sua volta lo avevano ricevuto dai signori di ieri. Tutto ciò che ci è concesso fare, è scartarlo.

Al loro creatore è toccato uno strano destino. Quasi sconosciuto in Italia prima della sistematica e meritoria riscoperta della Einaudi, James Crumley non ha potuto contare sul sostegno del pubblico che invece conobbero altri suoi colleghi. Troppo lo spessore letterario della sua prosa, forse; troppo ruvida e violenta la poesia che strisciava tra le sue righe. Come confessava lui stesso, fino agli anni ‘90 continuava a guadagnare più dalle traduzioni in Francia e in Giappone che dalle vendite in America. Forse, come sembra suggerire George Pelecanos, tra i tanti scrittori delle ultime generazioni che hanno riconosciuto un debito nei suoi confronti, Crumley era uno scrittore per scrittori: “Se chiedi a uno qualunque di noi di menzionare un titolo che ci ha spinti a scrivere crime novels, la risposta sarebbe L’ultimo vero bacio” ha detto Pelecanos. “Cercava di descrivere il paese dopo il Vietnam. Non era un detective novel. Non era un poliziesco. Ci mostrò come un noir potesse parlare di qualcosa di più grande del mistero che ne stava alla base”.

Senza “trascendere” il genere. Anzi, esaltandone le caratteristiche.

Torniamo al debito maturato nei confronti di Raymond Chandler, considerando la strettissima parentela che sembra intercorrere tra Sughrue e Marlowe. In effetti, somiglianze e divergenze sono tante da spingermi a vedere in Sughrue un Marlowe degli anni ‘70.

Il riferimento cronologico è importante, perché se Sughrue è quello che è – un cowboy senza una specifica missione, ma con un solo comandamento da rispettare: onorare gli impegni presi – lo deve alla storia Usa dal Secondo Dopoguerra al Vietnam. Se Marlowe si sforzava ancora di difendere il suo codice morale dagli assalti di un mondo moralmente devastato, il detective di Crumley vede la luce in un paese che ha perso le sue certezze e forse la sua identità.

L’incubo del Vietnam ha cancellato le prospettive emerse dopo la Seconda guerra mondiale. A incarnare quella generazione, con i suoi pregi e i suoi difetti, è Trahearne, memorabile figura di idealista corrotto. In contrapposizione, troviamo la visione del mondo di Sughrue, che è necessariamente disillusa, ma salda e coerente. Senza rimpianti, a differenza del fin troppo lacrimevole Trahearne, Sughrue guarda al futuro con il sereno distacco che nasce dalla convinzione che il domani è solo un regalo confezionatoci dai padroni del presente, che a sua volta lo avevano ricevuto dai signori di ieri. Tutto ciò che ci è concesso fare, è scartarlo.

Al loro creatore è toccato uno strano destino. Quasi sconosciuto in Italia prima della sistematica e meritoria riscoperta della Einaudi, James Crumley non ha potuto contare sul sostegno del pubblico che invece conobbero altri suoi colleghi. Troppo lo spessore letterario della sua prosa, forse; troppo ruvida e violenta la poesia che strisciava tra le sue righe. Come confessava lui stesso, fino agli anni ‘90 continuava a guadagnare più dalle traduzioni in Francia e in Giappone che dalle vendite in America. Forse, come sembra suggerire George Pelecanos, tra i tanti scrittori delle ultime generazioni che hanno riconosciuto un debito nei suoi confronti, Crumley era uno scrittore per scrittori: “Se chiedi a uno qualunque di noi di menzionare un titolo che ci ha spinti a scrivere crime novels, la risposta sarebbe L’ultimo vero bacio” ha detto Pelecanos. “Cercava di descrivere il paese dopo il Vietnam. Non era un detective novel. Non era un poliziesco. Ci mostrò come un noir potesse parlare di qualcosa di più grande del mistero che ne stava alla base”.

Senza “trascendere” il genere. Anzi, esaltandone le caratteristiche.